2025.9.27

商談化率は、獲得したリードが実際の商談に発展する割合を示す重要なKPI指標です。

本記事では、商談化率の基本的な計算方法から、BtoB・SaaS・製造業など業界別の平均値、商談化率が低下する5つの主要因とその診断方法を詳しく解説します。さらに、商談化率を向上させる7つの実践的アプローチ、MAツールやCRMを活用した効率化手法を解説し、リード獲得効率を最大化する営業戦略を体系的に紹介します。

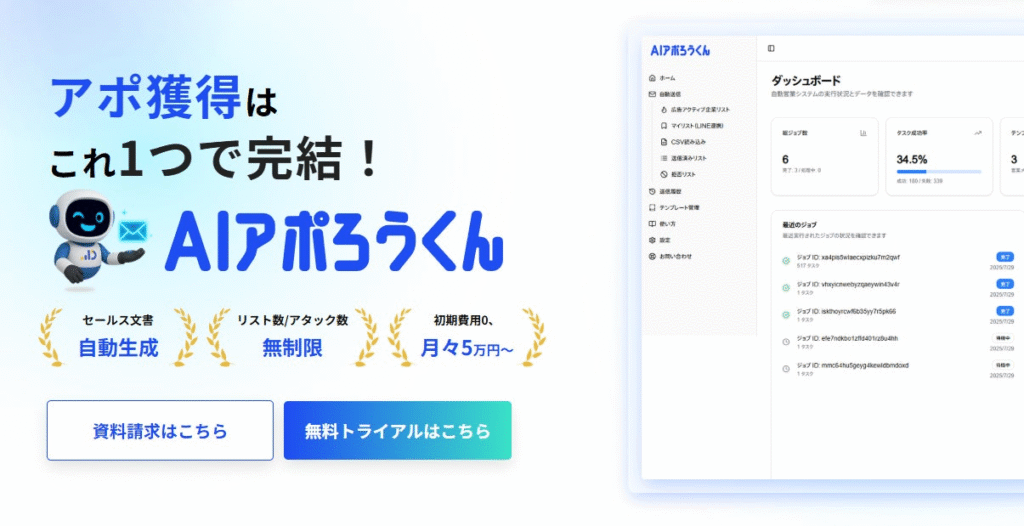

営業プロセスの自動化と効率化をするなら「AIあぽろうくん」が効果的です。従来のツールが静的な企業リストに依存する中、AIあぽろうくんは3億件超の広告データベースを活用し、『広告出稿データ』という動的な情報をもとに、リアルタイム性の高いターゲティングが可能な代表的なツールです。

\いま、広告出稿している企業にアプローチ!/

商談化率とは、マーケティング活動やインサイドセールスによって獲得したリードのうち、実際に営業担当者との商談まで進展した割合を示す指標です。営業プロセス全体のボトルネックを特定し、売上向上への道筋を明確にする上で欠かせないKPIとして多くの企業が重視しています。

近年、デジタルマーケティングの普及により、Webサイトからの問い合わせやセミナー参加者など、多様な経路でリードを獲得できるようになりました。しかし、獲得したリードすべてが商談に至るわけではなく、その転換率である商談化率が営業組織の生産性を左右する重要な要素となっています。

商談化率を正確に算出するためには、基本的な計算式の理解に加えて、リードや商談の定義、測定期間の設定など、実務上の重要なポイントを押さえる必要があります。

本セクションでは以下の3つの要素について詳しく解説します。

商談化率は、獲得したリードがどれだけ効率的に商談へ転換されているかを示す重要な指標です。基本的な計算式はシンプルですが、この数値が営業プロセス全体の生産性を左右する重要なKPIとなります。

| 項目 | 内容 |

| 基本計算式 | 商談化率(%)= 商談化数 ÷ リード数 × 100 |

| 計算例 | リード数100件、商談化数30件の場合30 ÷ 100 × 100 = 商談化率30% |

この計算式を実務で活用する際は、分母となるリード数の集計方法に注意が必要です。Webフォームからの問い合わせ、資料請求、セミナー参加、展示会での名刺交換など、複数のチャネルから獲得したリードを正確にカウントすることが前提となります。

また、より詳細な分析を行う場合は、チャネル別の商談化率も併せて算出することをおすすめします。例えば、Webからのインバウンドリードの商談化率が40%、展示会経由が20%といった具合に、リードソース別の効率性を把握することで、マーケティング投資の最適化につながります。月次での定点観測を基本としながら、四半期ごとのトレンド分析を行うことで、営業活動の改善ポイントが明確になります。

商談化率を正確に測定し、改善施策の効果を適切に評価するためには、リードと商談それぞれの定義を組織内で統一することが必要です。リードの定義が曖昧な場合、部門間で認識のズレが生じ、正確な数値管理ができなくなります。

リードの定義については、以下のような段階を明確に区別する必要があります。資料ダウンロードやメルマガ登録などの初期段階の接点をすべてリードとするか、具体的な製品への関心を示した問い合わせのみをリードとするかで、商談化率は大きく変動します。多くのBtoB企業では、MQL(Marketing Qualified Lead)とSQL(Sales qualified Lead)を区別し、SQLベースで商談化率を算出しています。

商談の定義についても、電話でのヒアリング完了、オンライン面談の実施、対面での提案機会の獲得など、どの段階を商談とするかを明確にする必要があります。インサイドセールスとフィールドセールスが分業している組織では、引き継ぎ基準としても機能するため、具体的な条件設定が営業効率の向上につながります。

商談化率を算出する際は、適切な計算期間の設定とリード獲得から商談化までのタイムラグを考慮することが重要です。特にBtoB営業では、リード獲得から商談化まで数週間から数ヶ月かかるケースも多く、この期間を無視した計算では正確な評価ができません。

一般的には月次での測定を基本としながら、四半期単位でトレンドを分析する方法が採用されています。ただし、商材の特性や販売サイクルによって最適な期間は異なります。高額商材や複雑なソリューションを扱う企業では、3ヶ月から6ヶ月のスパンで評価することで、より実態に即した数値を把握できます。

タイムラグの考慮については、コホート分析の手法を用いることが効果的です。例えば、1月に獲得したリードが2月、3月にどれだけ商談化したかを追跡することで、リードの質や育成施策の効果を正確に測定できます。また、リードソース別にタイムラグを分析することで、チャネルごとの特性を理解し、より精度の高い営業計画の立案が可能となります。

商談化率を効果的に活用するためには、案件化率や受注率など営業プロセスの各段階で用いられる関連指標との違いを正確に理解し、それぞれの指標を適切に使い分ける必要があります。

本セクションでは以下の4つの観点から詳しく解説します。

商談化率と案件化率は営業プロセスの異なる段階を測定する指標であり、明確に区別して管理する必要があります。商談化率がリードから初回商談への転換を測るのに対し、案件化率は商談から具体的な提案・見積もり段階への移行率を示します。

商談化率は主にインサイドセールスやマーケティング部門の成果指標として活用され、リードの質や初期アプローチの効果を評価します。一方、案件化率はフィールドセールスの商談スキルや提案力を測る指標として機能します。例えば、商談化率が30%、案件化率が50%の場合、100件のリードから15件が実際の提案機会につながる計算になります。

両指標を組み合わせて分析することで、営業プロセスのボトルネックを特定できます。商談化率は高いが案件化率が低い場合は、商談の質や営業担当者のヒアリング力に課題がある可能性があります。逆に商談化率が低く案件化率が高い場合は、リードの選別は適切だが、アプローチ量が不足している可能性を示唆しています。

リード転換率(コンバージョン率)は主にマーケティング領域で使用される指標で、Webサイト訪問者や広告接触者がリードに転換する割合を示します。商談化率とリード転換率は連動しており、両指標を掛け合わせることで、マーケティング施策から商談創出までの全体効率を把握できます。

例えば、Webサイトの月間訪問者数が10,000人、リード転換率が2%の場合、200件のリードを獲得できます。さらに商談化率が25%であれば、最終的に50件の商談が創出される計算になります。この一連の流れを可視化することで、改善すべきポイントが明確になります。

リード転換率を向上させるには、ランディングページの最適化やコンテンツマーケティングの強化が効果的です。一方、商談化率の改善には、リードナーチャリングやインサイドセールスの強化が必要となります。両指標を統合的に管理し、マーケティングとセールスが連携して改善活動を行うことで、営業効率の最大化が実現できます。

商談化率と受注率(成約率)は密接な相関関係にありますが、必ずしも比例関係にあるわけではありません。商談化率を無理に高めようとして質の低いリードまで商談化すると、かえって受注率が低下し、営業リソースの無駄遣いにつながる可能性があります。

理想的な営業プロセスでは、商談化率と受注率のバランスを保つことが重要です。一般的にBtoB企業では、商談化率20-30%、受注率20-30%が目安とされており、これにより100件のリードから1-3件の受注が期待できます。ただし、商材の単価や複雑性によって適正値は異なるため、自社の特性に合わせた目標設定が必要です。

商談化率と受注率を同時に改善するためには、BANT情報(予算・決裁権・ニーズ・導入時期)の事前確認や、リードスコアリングの精度向上が効果的です。また、商談移行の基準を明確にし、質の高い商談のみを創出することで、営業担当者が提案活動に集中でき、結果的に受注率の向上につながります。

営業ファネルにおいて、商談化率はリード獲得から受注に至るプロセスの中間地点に位置する重要な指標です。上流のマーケティング活動と下流の営業活動をつなぐ架け橋として、組織全体の営業効率を左右する戦略的な役割を担っています。

典型的な営業ファネルは、「認知→興味・関心→リード化→商談化→案件化→受注」という流れで構成されます。商談化率は、MQLからSQLへの転換効率を示し、マーケティングROIの評価にも直結します。

営業ファネル全体を最適化するには、各段階の転換率を可視化し、ボトルネックを特定することが不可欠です。商談化率が他の指標と比較して低い場合は、リードの質、タイミング、アプローチ方法などを見直す必要があります。逆に商談化率は高いが後工程の転換率が低い場合は、商談の進め方や提案内容の改善が求められます。このように商談化率を起点として、前後のプロセスを継続的に改善することで、営業組織全体のパフォーマンス向上が実現できます。

自社の商談化率が適正水準にあるかを判断するためには、業界や企業規模に応じた平均値を把握し、ベンチマークとして活用することが重要です。

ここでは、商談化率の平均値について5つの切り口でデータを紹介します。

BtoB企業における商談化率の全体平均は20〜30%程度とされており、この数値が多くの企業にとってのベンチマークとなっています。ただし、この平均値は商材の単価、販売サイクル、ターゲット市場によって大きく変動するため、自社の特性を考慮した評価が必要です。

デジタルマーケティングの普及により、インバウンドリードの商談化率は比較的高く、平均35〜40%を記録しています。一方、アウトバウンド営業やコールドリードの商談化率は10〜15%程度にとどまることが一般的です。展示会やセミナー経由のリードは25〜30%と、中間的な数値を示す傾向があります。

商談化率を評価する際は、リードソース別の内訳を把握することが重要です。高品質なインバウンドリードの割合が高い企業では、全体の商談化率が35%を超えることも珍しくありません。逆に、大量のコールドリードを扱う企業では、15%程度でも健全な水準と判断される場合があります。業界平均を参考にしながら、自社のビジネスモデルに適した目標値を設定することが成功への第一歩となります。

SaaS企業の商談化率は、サブスクリプションモデルの特性から、一般的なBtoB企業よりも高い傾向にあり、平均30〜40%を記録しています。特に、無料トライアルやフリーミアムモデルを採用している企業では、プロダクト体験を経たリードの商談化率が50%を超えるケースも多く見られます。

企業向けSaaS(エンタープライズ)と中小企業向けSaaS(SMB)では、商談化率に明確な違いがあります。エンタープライズ向けは慎重な検討プロセスを経るため25〜35%程度ですが、SMB向けは意思決定が早く35〜45%と高い数値を示します。

SaaS企業特有の指標として、MQLからSQLへの転換率も重要です。プロダクト主導型成長(PLG)戦略を採用する企業では、ユーザーの利用状況データを活用したリードスコアリングにより、商談化率を効果的に向上させています。デモリクエストやお問い合わせフォームの最適化により、質の高いリードを獲得することが高い商談化率の実現につながっています。

製造業とIT業界では、商材特性や販売プロセスの違いから、商談化率に明確な差が見られます。製造業の平均商談化率は15〜25%程度であるのに対し、IT業界では25〜35%と相対的に高い水準を示しています。

| 業界 | 平均商談化率 | 特徴 |

| 製造業(BtoB) | 15〜25% | 長期の検討期間、複数部門の関与 |

| IT業界(ソフトウェア) | 25〜35% | 短期の意思決定、オンライン商談可能 |

| IT業界(SIer) | 20〜30% | カスタマイズ要件、技術的な検討必要 |

製造業では、設備投資や部品調達など高額かつ長期的な取引が多く、技術仕様の確認や品質保証の検討に時間を要するため、商談化までのハードルが高くなります。既存取引先との関係性が重視される傾向があり、新規開拓の商談化率は10%前後にとどまることも少なくありません。

一方、IT業界では、クラウドサービスの普及により導入障壁が低下し、オンラインでのデモンストレーションや無料トライアルの提供により、商談化率の向上を実現しています。

企業規模によって商談化率には顕著な違いが現れ、それぞれの組織体制やリソース、ブランド力が数値に反映されています。大企業では平均25〜35%、中小企業では20〜30%、スタートアップでは15〜25%という傾向が見られます。

大企業は確立されたブランド力と豊富なマーケティング予算により、質の高いリードを獲得しやすい環境にあります。専門のインサイドセールスチームや洗練された営業プロセスにより、効率的な商談化を実現しています。特に業界リーダー企業では、インバウンドリードの商談化率が40%を超えることも珍しくありません。

中小企業では、限られたリソースの中で効率的な営業活動を求められるため、ターゲットを絞った質重視のアプローチが主流です。地域密着型のビジネスや専門性の高いニッチ市場では、紹介や既存顧客からのリファラルによる商談化率が高く、全体平均を押し上げています。

スタートアップは認知度の低さから商談化率が伸び悩む傾向がありますが、革新的なソリューションや競争力のある価格設定により、特定セグメントでは高い商談化率を実現しています。

インサイドセールスの導入有無により、商談化率には15〜20ポイントもの差が生じることが明らかになっています。導入企業の平均商談化率が30〜40%であるのに対し、非導入企業では15〜20%程度にとどまっています。

インサイドセールス導入企業では、リードへの迅速な対応と継続的なフォローアップにより、商談機会の最大化を実現しています。初回コンタクトまでの平均時間が1時間以内の企業では、商談化率が35%以上となるケースが多く、レスポンススピードの重要性が数値に表れています。

非導入企業では、営業担当者がリード対応から商談、クロージングまですべてを担当するため、リードへの対応が遅れがちです。結果として、ホットリードの取りこぼしや、フォロー不足による機会損失が発生しています。

インサイドセールス導入による効果は、単なる商談化率の向上だけでなく、フィールドセールスの生産性向上にも寄与します。導入初期には体制構築のコストがかかりますが、6ヶ月から1年で投資回収が可能なケースが多く報告されています。

商談化率が期待値を下回る場合、その原因を正確に特定し、適切な改善策を講じることが営業組織の生産性向上に直結します。

以下、商談化率低下の主要因について5つの視点から分析します。

商談化率が低迷する最大の要因の一つが、そもそもリードの質が低いという問題です。ターゲット企業の規模、業界、決裁権限などの基本的な属性が自社のサービスとマッチしていない場合、どれだけ優秀な営業担当者でも商談化は困難になります。

リードの質を見極める指標として、企業規模(従業員数・売上高)、業界特性、過去の行動履歴(Webサイト訪問頻度、資料ダウンロード数)などがあります。質の低いリードの典型例として、予算規模が合わない、決裁プロセスが複雑すぎる、競合他社を既に導入済みといったケースが挙げられます。

診断方法としては、過去の受注データから成約顧客の共通属性を分析し、理想的な顧客プロファイル(ICP)を明確化することが効果的です。

リードへのアプローチタイミングが適切でない場合、本来なら商談化できたはずの機会を逃してしまいます。特に、リードが最も関心を持っている「ホットな状態」を見逃すと、競合他社に先を越される、または検討自体が立ち消えになるリスクが高まります。

最も多い失敗パターンは、リード獲得から初回コンタクトまでの時間が長すぎることです。資料請求や問い合わせから48時間以上経過すると、商談化率は半減するという調査結果もあります。また、顧客の予算策定時期や決算期などの重要なタイミングを把握せずにアプローチすることも問題です。

BtoB営業では火曜日から木曜日の午前中が最もコンタクト率が高いとされ、業界や役職によって最適なタイミングは異なります。

顧客の真のニーズや課題を正確に把握できていない状態でアプローチすると、的外れな提案となり商談化に至りません。表面的な要望だけでなく、背景にある経営課題や業務上の困りごとを理解することが、商談化への第一歩となります。

多くの営業組織では、製品やサービスの機能説明に終始してしまい、顧客が抱える本質的な課題へのソリューション提案ができていません。例えば、顧客が「営業効率を上げたい」と言った場合、その背景には人材不足、競争激化、利益率低下など様々な要因が存在する可能性があります。

適切なヒアリングシートの活用や、BANT情報の事前収集により、顧客ニーズの把握精度を高めることができます。

営業活動が個人のスキルや経験に過度に依存している組織では、商談化率が安定せず、全体的に低い水準に留まる傾向があります。トップセールスと平均的な営業担当者の商談化率に大きな差がある場合、プロセスの標準化不足が根本原因となっています。

属人化の典型例として、リード対応の優先順位付け、アプローチ方法、トークスクリプト、フォローアップのタイミングなどが個人の判断に委ねられているケースがあります。結果として、同じ質のリードでも担当者によって商談化率が2倍以上異なることも珍しくありません。

診断方法としては、営業担当者別の商談化率を比較分析し、ばらつきの程度を確認することから始めることが重要です。

初回アプローチ後の継続的なフォローアップが不十分な場合、せっかくの商談機会を失ってしまいます。BtoB営業では、平均5〜7回のフォローアップが必要とされていますが、多くの企業では2〜3回で諦めてしまい、潜在的な商談機会を逃しています。

フォローアップ不足の原因として、リード管理システムの未整備、追客ルールの不明確さ、営業担当者の業務過多などが挙げられます。特に、リードの温度感に応じた適切なフォロー頻度やコンテンツが設定されていない場合、効果的な育成ができません。

CRMツールの活用やナーチャリングシナリオの設計により、体系的なフォローアップ体制を構築することが解決への第一歩となります。

商談化率の改善には、リード管理から営業プロセスまで、戦略的かつ体系的なアプローチが必要であり、実証済みの手法を組み合わせることで確実な成果が期待できます。

商談化率向上に効果的な7つの施策を具体的に紹介します。

商談化率を向上させる最も基本的かつ効果的な施策が、営業リストの精度向上です。理想的な顧客プロファイル(ICP)に基づいて精緻にターゲティングされたリストは、商談化率を2〜3倍に向上させる可能性があります。

具体的には、業界、企業規模、地域、成長率などの基本属性に加え、テクノグラフィック(使用技術)データや行動データを組み合わせてリストを作成します。例えば、特定のMAツールを導入している企業や、競合サービスの契約更新時期が近い企業など、ニーズが顕在化しやすいターゲットを優先的にリスト化します。

定期的なリストクレンジングと、成約顧客の分析によるICPの継続的な見直しが、高い商談化率の維持につながります。

リードスコアリングは、限られた営業リソースを最も成約可能性の高いリードに集中させる仕組みです。適切なスコアリングモデルの導入により、商談化率は平均で20〜30%向上し、営業効率が大幅に改善されます。

スコアリングの要素には、企業属性(業界、規模、予算)、行動データ(Webサイト訪問頻度、資料ダウンロード、メール開封)、エンゲージメント度(セミナー参加、問い合わせ内容)などがあります。これらを点数化し、閾値を超えたリードから優先的にアプローチすることで、効率的な商談創出が可能になります。

AIを活用した予測スコアリングの導入により、さらに精度の高い優先順位付けが実現できるようになっています。

関連記事:データドリブン営業とは?データから導く営業の勝利戦略!

すべてのリードがすぐに商談化するわけではなく、適切な育成により将来の商談機会を創出することが重要です。体系的なリードナーチャリングにより、長期的には商談化率を50%以上向上させることができます。

ナーチャリングの手法として、メールマーケティング、ウェビナー開催、お役立ちコンテンツの提供などがあります。リードの関心度や検討段階に応じて、適切なコンテンツを適切なタイミングで提供することで、徐々に購買意欲を高めていきます。MAツールを活用することで、この一連のプロセスを自動化できます。

重要なのは、押し売りではなく、顧客の課題解決に役立つ情報提供を通じて信頼関係を構築することです。

インサイドセールスの導入と強化は、商談化率向上の最も効果的な施策の一つです。専門チームによる体系的なリード対応により、商談化率は従来の2倍以上に向上することが実証されています。

インサイドセールスとフィールドセールスの明確な役割分担が成功の鍵となります。インサイドセールスはリードの初期対応、BANT情報の収集、商談設定までを担当し、フィールドセールスは提案活動とクロージングに専念します。この分業体制により、それぞれが専門性を発揮し、全体の生産性が向上します。

チーム立ち上げ時は、経験豊富なマネージャーの配置と、継続的なトレーニング体制の構築が不可欠です。

営業活動の属人化を防ぎ、安定した商談化率を実現するには、トークスクリプトとヒアリングシートの標準化が必要です。標準化されたツールの活用により、新人でもベテランの70〜80%の商談化率を達成できるようになります。

効果的なトークスクリプトは、顧客の課題を引き出す質問、自社サービスの価値提案、次のステップへの誘導という流れで構成されます。ヒアリングシートには、BANT情報に加え、現状の課題、理想の状態、導入時の懸念事項などを網羅的に含めます。これらのツールは、実際の商談データを基に定期的に改善していきます。

重要なのは、機械的な運用ではなく、顧客の反応に応じて柔軟に対応できる余地を残すことです。

リードへのアプローチタイミングは商談化率を大きく左右する要因です。データ分析に基づいた最適なタイミングでのアプローチにより、商談化率は30〜40%向上することが可能です。

最適なタイミングを見極める指標として、リードの行動シグナル(価格ページ閲覧、複数回のサイト訪問、資料ダウンロード)、企業の状況(決算期、組織変更、新規プロジェクト開始)、業界の動向(規制変更、市場環境の変化)などがあります。これらの情報をリアルタイムで把握し、素早くアプローチすることが重要です。

MAツールやセールスイネーブルメントツールの活用により、タイミングの自動検知と通知が可能になります。

BANT(Budget:予算、Authority:決裁権、Need:ニーズ、Timeframe:導入時期)情報の事前収集は、質の高い商談を創出する上で不可欠です。完全なBANT情報を持つリードの商談化率は70%以上に達し、受注率も大幅に向上します。

BANT情報の収集方法として、Webフォームでの情報取得、インサイドセールスによる電話ヒアリング、マーケティングコンテンツを通じた段階的な情報収集などがあります。特に予算と決裁権の確認は商談の質を左右するため、初期段階での把握が重要です。収集した情報はCRMに蓄積し、営業チーム全体で共有します。

BANT情報を基にしたリード選別により、営業リソースの最適配分と高い投資対効果を実現できます。

商談化率の改善には、適切なツールの導入と効果的な活用が不可欠であり、デジタル技術を活用することで営業プロセスの効率化と成果向上を同時に実現できます。

ここからは、商談化率向上に貢献する4つの主要ツールについて解説します。

MAツール(マーケティングオートメーション)は、リードナーチャリングを自動化し、効率的に商談化率を向上させる強力なツールです。適切に設計されたナーチャリングシナリオにより、商談化率を平均で25〜35%向上させることができます。

MAツールの主要機能として、メール配信の自動化、リードスコアリング、行動トラッキング、シナリオ分岐などがあります。例えば、資料ダウンロード後に関連情報を段階的に配信し、特定のページを閲覧したタイミングで営業担当者にアラートを送るといった仕組みを構築できます。これにより、リードの温度感に応じた最適なアプローチが可能になります。

HubSpot、Marketo、Pardotなどの主要ツールは、CRMとの連携により更なる効果を発揮します。

CRM(顧客関係管理)とSFA(営業支援システム)の導入により、営業プロセス全体を可視化し、商談化率の改善ポイントを明確にできます。データドリブンな営業活動の実現により、商談化率を20〜30%改善することが可能です。

これらのツールでは、リード対応状況、商談進捗、活動履歴などをリアルタイムで把握できます。営業担当者別の商談化率を比較分析し、成功パターンを抽出して組織全体に展開することも可能です。また、リードの取りこぼしや対応遅延を防ぐアラート機能により、機会損失を最小限に抑えられます。

Salesforce、Microsoft Dynamics、kintoneなど、自社の規模や業界に適したツール選定が重要です。

AI技術を活用したリード分析ツールは、従来の手法では見逃していた商談化の可能性を発見し、精度の高い予測を実現します。機械学習による予測モデルにより、商談化率を30〜40%向上させた事例が増えています。

AIツールは、過去の商談データから成功パターンを学習し、新規リードの商談化確率を自動算出します。さらに、最適なアプローチタイミングや方法の提案、類似顧客の特定、離脱リスクの予測なども可能です。これらの情報を基に、営業リソースを効率的に配分し、成果を最大化できます。

Einstein(Salesforce)、IBM Watson、独立系AIツールなど、選択肢が増えており、導入ハードルも下がっています。

関連記事:【2025年最新】AIフォーム営業自動化ツール11選|効率化と成約率UPの完全ガイド

フォーム営業自動化ツールは、Webサイトの問い合わせフォームへの営業活動を効率化し、新規リード獲得を加速させます。AIあぽろうくんは、自動化ツールを活用することで、月間のアプローチ数を10倍以上に増やし、商談化率も向上させることができます。

ターゲット企業の選定、パーソナライズされた文面作成、送信タイミングの最適化、フォローアップまでを自動化します。人力では月100件が限界だったアプローチを、1000件以上に拡大できるため、商談の絶対数が大幅に増加します。重要なのは、量と質のバランスを保つことです。

適切な設定と継続的な改善により、費用対効果の高い新規開拓チャネルとして機能します。

商談化率の向上を持続的に実現するためには、個別の施策だけでなく、組織全体の営業戦略を最適化し、リード獲得から商談化までの一連のプロセスを効率化する必要があります。

戦略設計において重要な4つの要素を詳しく解説します。

マーケティング部門とセールス部門の連携不足は、商談化率低下の大きな要因となります。MQL(マーケティング適格リード)からSQL(セールス適格リード)への転換プロセスを最適化することで、商談化率を30〜40%向上させることが可能です。

具体的な連携強化策として、リードの定義と引き渡し基準の明確化、定期的な合同ミーティングの実施、相互フィードバックの仕組み構築などがあります。マーケティングは商談化したリードの特徴を分析し、セールスは商談結果をフィードバックすることで、より質の高いリード創出が可能になります。SLA(サービスレベルアグリーメント)の締結も効果的です。

両部門のKPIを連動させることで、組織全体として商談化率の最大化を目指す体制が構築できます。

感覚や経験則に頼った営業活動から脱却し、データに基づく継続的な改善サイクルを構築することが重要です。データドリブンな営業組織は、そうでない組織と比較して商談化率が1.5〜2倍高いという調査結果があります。

改善サイクルの構築には、まず測定すべき指標の定義と、データ収集の仕組みづくりが必要です。商談化率をリードソース別、営業担当者別、時期別などに細分化して分析し、ボトルネックを特定します。週次や月次でレビューを行い、改善施策を実行し、その効果を測定するPDCAサイクルを回します。

ダッシュボードツールの活用により、リアルタイムでの状況把握と迅速な意思決定が可能になります。

適切なKPI設定は、商談化率改善の道筋を明確にし、組織全体のモチベーション向上にもつながります。商談化率だけでなく、リード対応時間、フォローアップ回数、BANT取得率など、プロセス指標も含めた多面的なKPI管理により、改善効果を最大化できます。

KPI設定では、現状分析に基づく現実的な目標値の設定が重要です。例えば、現在の商談化率が20%の場合、3ヶ月で25%、6ヶ月で30%といった段階的な目標を設定します。また、チーム目標と個人目標のバランスを取り、協力体制を促進する仕組みも必要です。目標達成に向けた進捗は週次で確認し、必要に応じて軌道修正を行います。

OKRやKPIツリーの活用により、戦略と実行の連動性を高めることができます。

個別の改善だけでなく、営業組織全体の生産性を向上させる包括的な施策が商談化率の大幅改善につながります。トップパフォーマーのナレッジ共有、継続的な教育体制、適切な人材配置により、組織全体の商談化率を20〜30%向上させることができます。

具体的な施策として、成功事例の横展開、定期的な勉強会やロールプレイング、メンター制度の導入などがあります。また、営業支援ツールの導入により、事務作業を削減し、顧客対応に集中できる環境を整備します。さらに、インセンティブ設計の最適化により、商談化率向上への動機付けを強化します。

定期的なスキルアセスメントと個別育成計画により、組織全体の底上げを実現できます。

実際に商談化率を大幅に改善した企業の事例を学び、体系的なロードマップに沿って実行することで、理論を確実な成果につなげることができます。

成功への道筋を3つのステップで具体的に解説します。

商談化率の改善は、一度にすべてを変えるのではなく、段階的なアプローチが効果的です。第1フェーズで基盤整備、第2フェーズでプロセス改善、第3フェーズで最適化という3段階のプロセスにより、着実かつ持続的な改善が実現できます。

| フェーズ | 期間 | 主要施策 | 期待効果 |

| 第1フェーズ | 1ヶ月目 | リード定義の明確化、CRM導入 | 商談化率+5% |

| 第2フェーズ | 2ヶ月目 | インサイドセールス体制構築 | 商談化率+10% |

| 第3フェーズ | 3ヶ月目 | MAツール連携、AI活用 | 商談化率+15% |

各フェーズでは、前段階の成果を確認してから次に進むことが重要です。急激な変化は組織に混乱を招くため、段階的な導入により定着率を高めます。

このアプローチにより、3ヶ月後には商談化率の大幅改善と組織の営業力強化を同時に実現できます。

限られたリソースで最大の効果を得るには、改善施策の優先順位付けが不可欠です。効果の大きさと実施難易度のマトリクスで評価し、「効果大・難易度低」の施策から着手することで、早期の成果創出と組織のモチベーション向上を実現できます。

優先度の高い施策として、リード対応時間の短縮、ヒアリングシートの作成、フォローアップルールの設定などがあります。これらは比較的低コストで実施でき、即効性も期待できます。次に、インサイドセールスチームの構築やMAツールの導入など、投資を伴うが効果の大きい施策を実行します。最後に、AI活用やデータ分析基盤の構築といった長期的な取り組みを進めます。

実行計画には必ず数値目標と期限を設定し、週次でモニタリングすることが成功の鍵となります。

商談化率の向上は重要ですが、最終的な受注率まで高めることで初めて売上という成果につながるため、商談から受注までの一貫した改善戦略が不可欠です。

受注率向上に向けた3つのアプローチを解説します。

商談化しても受注に至らない最大の原因は、商談の準備不足と進め方の問題です。徹底した事前準備と顧客中心の商談設計により、受注率を20〜30%向上させることができます。

効果的な商談準備として、顧客の業界動向、競合状況、決裁プロセスの把握が必要です。また、BANT情報を基にした提案シナリオの作成、想定質問への回答準備、デモンストレーションの練習なども重要です。商談中は、顧客の課題を深掘りし、自社ソリューションとの適合性を確認しながら、価値提案を行います。一方的な説明ではなく、対話を通じて顧客のニーズを引き出すことが成功の鍵です。

商談後は必ず振り返りを行い、改善点を次回に活かすPDCAサイクルを回すことが重要です。

商談後のフォローアップの質とタイミングが、受注率を大きく左右します。適切なフォローアップにより、商談から受注への転換率を1.5〜2倍に高めることができます。

商談終了後24時間以内に、議事録と次のステップを記載したフォローメールを送信することが基本です。その後は、顧客の検討状況に応じて、追加情報の提供、不明点の解消、社内調整のサポートなどを行います。クロージングでは、導入後の成功イメージを具体的に描き、決断を促す提案を行います。期限設定や特別条件の提示など、意思決定を後押しする要素も効果的に活用します。

重要なのは、押し売りではなく、顧客の成功を支援するパートナーとしての姿勢を保つことです。

単発の受注で終わらせず、長期的な顧客関係を構築することが、安定的な売上成長につながります。既存顧客からのリピート受注や紹介は、新規開拓の5倍の効率性があり、商談化率も60%以上と高い水準を示します。

受注後のオンボーディング支援、定期的な活用状況の確認、追加提案の実施などにより、顧客満足度を高めます。カスタマーサクセスチームとの連携により、顧客の成功を支援し、アップセルやクロスセルの機会を創出します。また、成功事例として他の見込み客への紹介や、リファレンス顧客としての協力を得ることも可能になります。

顧客との信頼関係構築は、新規商談の質向上にも寄与し、好循環を生み出します。

本記事で解説した通り、インサイドセールスの強化、適切なタイミングでのアプローチ、フォローアップの徹底が商談化率向上につながります。

AIあぽろうくんは、これらの課題を解決する営業自動化ツールです。フォーム営業の自動化により、月間1000件以上のアプローチを実現し、AIによる最適な文面作成とタイミング配信で高い反応率を実現します。さらに、リード管理から商談設定まで一元管理できるため、取りこぼしを防ぎ、効率的な営業活動が可能になります。

\いま、広告出稿している企業にアプローチ!/